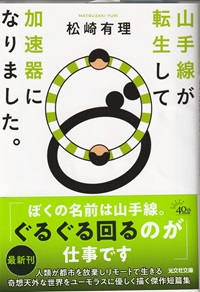

- 松崎有理著/原けいカバーイラスト

- 光文社文庫

- 858円(税込)

- Kindle版825円(税込)

- 2024.8.7発行

【収録作】「山手線が転生して加速器になりました。」

「未来人観光客がいっこうにやってこない50の理由」

「不可能旅行社の冒険――けっして行けない場所へ、お連れします」

「ひとりぼっちの都会人」

「山手線が加速器に転生して一年がすぎました。」

「みんな、どこにいるんだ」

山手線が転生!? 21世紀前半、地球に強力な謎ウイルスによるパンデミックが蔓延、人類は密集生活でつねに感染の怖れのある都市文明を放棄して世界各地に散らばり、すべてリモートで生きる道を選んだ。つながりたいだれかと遠く離れているのが前提の世界で、ひとはどう生きるか。何を大切にして生きていくのか。

インタビュー中に出てくる関連書籍は「松崎有理先生著者インタビュー関連書」から

今月の著者インタビューは、8月に短編集『山手線が転生して加速器になりました。』を出された松崎有理先生です。

前回のインタビューから一年半経ちますが、今回もよろしくお願いします。

こちらこそよろしくお願いいたします。一年半ですか。今回はわりとみじかいインターバルで出せたなと思ってたんですが、そうでもないですね。この一年半のあいだにいろんなことがありましたよね、千円札のひとが北里柴三郎から湯川秀樹に変わったりとか、中銀カプセルタワービルが日本における27番目の世界遺産になったりとか。あ、モルディブオリンピックも絶賛開催中ですね。

そうそう、海面上昇のためマラソン競技が困難になって、日本の援助で島を結ぶ橋を架けて道路を延長し、42kmを確保して話題になっってましたよね。

前々回のインタビューの際にもちょっと話題になった短編「山手線が転生して加速器になりました。」が表題作となっていたので、“おっと!これは”と思ったら、なんと続編「山手線が加速器に転生して一年がすぎました。」が収録されていたので驚きましたよ。

ある作品の続編を書くってめったにやらないのですけど、楽しかったですね。自分で自作のパロディを書いてるみたいでした。

なお「山手線」続編のタイトルは、かつて一世を風靡したスパムメール「主人がオオアリクイに殺されて1年が過ぎました。」をもじっています。

題名繋がりでうかがってもよいでしょうか。

「みんな、どこにいるんだ」は、フェルミのパラドックスからですか?

「未来人観光客がいっこうにやってこない50の理由」も同じなのかな~。『広い宇宙に地球人しか見当たらない50の理由』(スティーヴン・ウェッブ著)もフェルミのパラドックスについて書かれた本だし。

「ひとりぼっちの都会人」は?一時期『ひとりぼっちの**』というラノベのタイトルが流行っていましたが……

ところで、◆◆◆な存在が出てきて、その部分は神の視点から書かれていると思うのですが、ここでの神は、不完全ながら正体不明の物質世界とエネルギー世界のことにも通じていると考えても良いのでしょうね?

いま思いついたんですが、本書巻末付録の「作中年表」をつくったのはその「神」だってことにしましょうよ。

全体を通して感じたのは、ストーリーの面白さと教養小説の側面がうまくバランスしていて楽しく読めました。例えば小松左京先生の『日本沈没』を読んで、災害対策の重要さとか「プレート・テクトニクス」について知ったとかありますよね。良く出来た面白い大規模災害パニック小説というだけではなくて……

ここらあたりは、意識して書かれてらっしゃるのでしょうね?(笑)

「目の覚めるようなバカSF」で科学に目覚めるケースもあるのではないかと。

ということで、科学が好きなよい子たちにもお薦めできると思います。

虚構がひそんでいる!上等じゃありませんか(笑)

基本的に、既存の科学技術については正確な描写を心がけているつもりです。とくに加速器は、外部専門家にチェックをおねがいしました。巻末に謝辞があります。

“西安交通大学湖州中子科学実験室”ってなんか変な名前だなぁと思って検索したら、中国の大学なんですね。角知憲氏も有名シェフだし。最初、松崎先生がここにもフェイクを混ぜているんじゃないかと思ったのは内緒です(汗;)

シェフの方は光文社の紹介です。かなりすごい人なので内心冷や汗ものだったことをいまここで白状いたします。

角知憲シェフ、日本代表にもなられた経験がおありなんですね、凄いなあ。

「中子」は中性子なんですね、それだと加速器関係にもお詳しいはずだ。

ふと思ったのですが、パンデミックによる東京撤退宣言と分散型文明、このアイデアは「山手線加速器」を生み出すために思いついたってことはないでしょうか。

思えば、分散型文明を描いた既存作品には『はだかの太陽』という傑作があるんですよね。パンデミックを経験した目で読み返してみるとその先見性に舌を巻きます。

アシモフ氏の『はだかの太陽』は確かに。あそこまで行くとそれはそれで問題があるような気がしますが←アシモフ氏も望ましいとは思ってない描き方だし(汗;)

山手線加速器化のアイデアはコロナよりずっと前から抱えていました。ただ、加速器は放射線を出しますので、人間が密になった大都会のどまんなかにつくるわけにはいかないんですよ。このたびのコロナ禍がなかったら永遠にお蔵だったかもしれません。

コロナ禍が無かったら「開疎」の概念が出てくるのが遅れたかもしれないですし。

「ひとりぼっちの都会人」にも加速器に転生した山手線君がちらっと登場してますね。

集積化されたCPU(AI)も高エネルギーの放射線には弱そうなので、アバターロボットというところがミソですね。

ここに登場するリモートシェフなんですが、松崎先生も参加された「SFプロトタイピング」に出てくる「オートシェフ」の発展型なのでしょうか?

この二作品で描いたオートシェフは完全にロボットですが、「ひとりぼっちの都会人」のリモートシェフは人間が操作しています。そこが大きなちがいです。

とはいえ、「未来の食卓」で得た食分野の知識は「都会人」で大いに活かされています。SFプロトタイピングの仕事って、自分の持ち球というか世界が広がるのですごく好きなんです。

味田村シェフは、TV番組「ステンレス・スチール・シェフ」出演で有名になったと書かれてますが《ステンレス・スチール・ラット》シリーズ、お好きなのでしょうか?

もちろんステンレス・スチール・ラットも意識していますが、アメリカ版「料理の鉄人」のタイトル「アイアン・シェフ」のもじりでもあります。こっちのタイトルもすばらしいですよね、シンプルかつ的確で。いまだに人気番組だそうです。

そういえば、「秋刀魚、苦いかしょっぱいか」や「太っていたらだめですか?」も食べ物ネタだし、今回ももう一つ隠れた食べ物ネタの短編がありますし。読めば分かりますが(笑)

そうそうブラックな食べものネタといえば。

8/9発売の『紙魚の手帖』に掲載される最新作「アルカディアまで何マイル」は、人間のかわりに食用家畜を兵士に改造して戦争させている未来の世界が舞台です。植物がまったくなく、肉=家畜兵の死体しか食べるものがないという壮絶ディストピア飯ワールドです。まぼろしの「おやちゃい(野菜)」を食べたくて脱走した鵞鳥兵と少年が旅をする話です。

ホームページの方でも、珍しい各国のスイーツも紹介されてましたよね。

今や売れ筋の時代小説の料理ものというと、先鞭をつけたのは何度か著者インタビューに登場して頂いた和田はつ子先生といわれてますが、「食べ物SFといえば、松崎先生!」と言われる日も近いでしょう。

第一回創元SF短編賞を受賞した傑作ですよ~!

本書で一番驚いた(好きな)アイデアは、「実は経済学は時間を扱う学問である」なんですよ。未来人がやってきてない証明に経済学(一物一価の法則)が役立つとは!

元ネタはReinganum MR. による論文 Is time travel impossible? A financial proof. J. of Portfolio Management 13 :10-12.です。

なお「不可能旅行社」のアイデアもかなり以前に思いついたものです。メタバース技術が一般的になってようやく作品化にこぎつけました。

「アルカディアまで何マイル」もデビュー直後から抱えていたネタです。さいきんになってようやく執筆技術が発想に追いついてきたなという実感があります。わたし修行期間が短かったので、未熟なままプロになってしまってすごく苦労したんです。

執筆技術についてはよくわかりませんが、さらにパワーアップしたオバカSF、食べ物SFを期待してます。

「ぼくの手のなかでしずかに」のようなしんみりとした短編もお願いします!

もう作家としての中期計画は完遂したんでしたっけ?

これからは長期計画の段階なのでしょうか?

「イグノーベル文学賞」お待ちしております!

おっと、松崎先生のホームページに『山手線が転生して加速器になりました。』特設ページが出来てます。かなり手が込んでいて一見の価値があると思いますので、皆様ぜひご訪問を。

公式サイト、X(Twitter)「松崎有理(作家)公式」