|

「ほらほら、まっすぐ向いて、あんよをちゃんと出しなさい」

娘ははじめて着る大気圏突入用の気密服が気にいらないらしい。おそらくうさぎのアップリケがついてないからにちがいない。あれこれぐずっては母親をいらだたせている。ウィリアムはユルグの着付けを終え手早くチェックをすませるとカシルを手伝いにいった。

「ミーちゃん、おしめいらないっ」

「ミヒョン。これはおしめじゃないよ。パパやママの気密服にもついている。排泄された水分を回収循環するためのバイオナノパッドだ」

「あなた。そんな説明してもわかるわけないでしょ? ミヒョンはまだ四つよ」

「そうだな……どうもいまだに子供を論理的に説得できないという現実をつい忘れてしまうんだよね」

「仮にも一家の主なんだからもうすこし子供たちと会話してあげてちょうだい」

妻の機嫌が悪い理由はわかっていた。不可解なことがあると彼女は苛立ち、つっけんどんになる。技術者の性ともいえるが、つまりは不安なのだ。

いま彼らが探検しようとしている惑星はその成立といい環境といいまさに『謎』そのもの。そこに自らほとんど予備知識なしに飛び込んでいこうというのだから不安を感じるのも無理はない。しかも子づれでだ。

とはいえ――ウィリアムは小さな気密服と娘の間で奮闘している妻の姿を眺めながら、場違いな微笑を禁じ得なかった――こちらの『謎』についてはカシルもそれほど文句はないようだ。つまり……なぜあのとき避妊がうまくいかなかったのか?という疑問はいまだに解けてはいないのだ。

放射線の降り注ぐ宇宙を旅するシーカーにとって旅の途中で子供をつくることは少なからずリスクを含む。だからたいていはクレイドルに卵子や精子を残し、十分な財産を稼ぎ出し帰還したのちあらためて子供をこしらえて安定した暮らしを営むというのが常道だ。とうぜん彼らもその心づもりだったのだが――長男が生まれ、息子を孤独にさせたくないためにさらに長女までつくるはめになった。つまりは子供たちはセイジ夫妻にとってまさに失敗の産物にほかならないのだけれど……ウィリアムは思う。まあこいつは生涯最良の失敗と言っていいかもしれない。

急に家族が増えたので居住区画が手狭になった。以前『蜘蛛』にあやうく夫を『分解』されかけたカシルはイシュタル機械のプログラムを集中的に研究して作業ユニットたちをかなりの程度手なずけることに成功していた。そこでふたりは蜘蛛たちに命令して『菜園』を建設させたのだった。

『菜園』は直径十メートルのチューブが『ラブソング』の外周をぐるりととりまいているだけの単純な構造だ。内部は一気圧に保たれ普段はイシュタル機械の推進力が一G環境をつくり出している。二層に仕切られた外側部分は中性子線対策もかねた水耕栽培のタンクがずらりと並び内側部分は運動やリクリエーションのための空間。ジョギングコースに沿って芝が植えられ壁ぎわにはさまざまな花が咲きみだれる花壇もある。ところどころ樋から導かれた小さな滝が太陽灯の光を反射してきらきら輝いてさえいた。操船に手のかからない巡行時などセイジ一家は食事と睡眠以外のほとんどの時間をここで過ごした。子供達が成長するまでなるべく人工冬眠は控えるようにしているいま、恒星間ラムジェットシップのなかにそうして遊び回ったり手入れをしたりする庭があるというのは自分たちにとっても子供たちにとってもとても大切なことなのだ。

しかし残念ながらいま彼らはそのお気にいりの場所を遠く離れている。『ラブソング』から飛び立った『サガ』の狭い空間に押し込まれ、運動不足で家族全員すこしとげとげしはじめていた。……とにかく、あとすこしの我慢だ。ウィリアムは自分に言い聞かせた。言わばこれははじめての野外キャンプへのドライブ旅行なのだ。自宅の裏庭しか知らない息子たちもおそらく自然の懐に抱かれることがどういうことかこれで学べるんじゃないだろうか?

*

「『ハルバン』のように赤道に下ろすのはやめます」

カシルは宣言した。

「極軌道に遷移して高緯度地方に降下するわ」

けっきょく『ハルバン』は生き返らず、いろいろ話し合った結果、ふたりは乏しい情報のもとでの有人惑星探査の意志をかためたのだった。『シーカー』という名称はもともとは居住可能な惑星を探し出す者たちを指す呼び名なのだ。こんなチャンスを逃すことなど到底考えられない、というのがしぶしぶながらも彼らの結論だった。

「うん、そのほうが賢明だ。赤道面はかなり込み合っているようだからね」

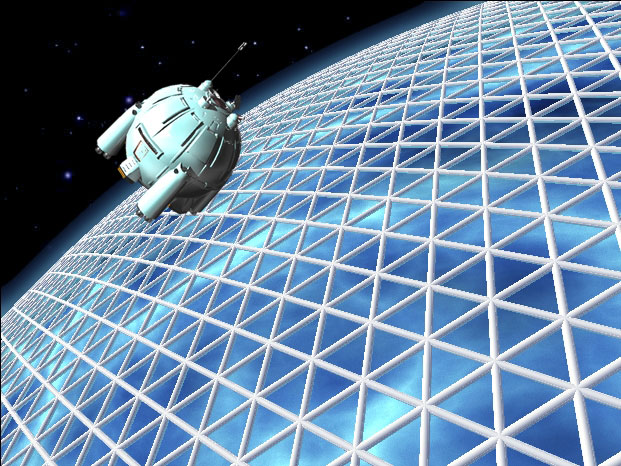

すでに惑星は球体ではなくモニター画面からはみ出す蒼球を抱き込む大温室の丸屋根となっていた。無数の梁から作られている巨大なジオデシック構造だ。ところどころ浮かぶ雲と圧倒的に厚い大気の中で拡散される青色の光が深部のディテールを隠しているが、透過する太陽X線を解析し探ったところでは大小無数の物体が浮遊しているらしかった。それらは微かな重力にひかれあい、気流に押し流され、赤道面のあたりに集まって楕円銀河か原始星雲のようなレンズ状のデブリ円盤を形成している。岩石や凝縮した水の球がぶつかりあっているであろうそんなゴミ溜のような中にいきなり飛び込んで行くのは確かにあまり賢いやり方じゃない。

「もうひとつ例の『イレギュラー』を確認するということもあるし」

『イレギュラー』と名づけられたのは球殻上に一箇所ある不規則な部分。おそらくかなりのサイズの隕石がたまたま衝突したのだろう。高緯度にある『辺(エッジ)』のひとつが大きく内側にむかって折れ曲がっているように見えた。この球殻を形成する物質の謎に悩まされているふたりにとってぜひとも近くから観察したいポイントだった。

「でもいったん内部に入ってしまえば位置の修正は容易だろう。普通の惑星表面に降りるようにどんぴしゃりのランディングポイントを設定する必要はないよ」

「うん。パイロットにとってこれはかなり楽な星よ。進入角度さえきちんとコントロールしていれば大気が程よくブレーキをかけてくれる。仮にしくじったとしても地表に激突する心配すらない。ただ……」

ウィリアムは妻の言葉のさきを予期してうなずいた。ただ唯一の不安材料がそのジオデシックの球殻なのだ。

球殻は大気圏の『底』にある。通常の惑星と同じくその大気は真空の宇宙からじょじょに密度を増しながらジオデシック球殻の『地表』に達する。軌道上からハルバンの投下した小型観測器の報告によると『辺(エッジ)』上面の最低部分――つまり『辺(エッジ)』中央の『海抜ゼロメートル』ポイントでの気圧はほぼ九百ヘクトパスカル。いったん球殻内部に入ると惑星中心からの距離にかかわりなくほぼ一定になる。そこではあらゆる方向の重力が打ち消されてしまうからだ――もっとも大気そのものの質量がおよぼす一兆分の一Gのオーダーの重力で球殻中心の密度は若干増しているはずだが……。ともあれこの惑星は極めて薄い、しかし地球なみの質量をもつ球殻とその内外を満たす呼吸可能な大気から構成されているのだ。たしかに生命をはぐくむ環境を保持するのにこれほど効率のいい方法はないだろう。

そもそも地球はその大気を保持するために五コンマ九七掛ける十の二十一乗トンの重さの酸素や珪酸やアルミニウムや鉄その他もろもろの元素でできた巨大な球体の作りだす重力を必要とする。その体積は約一兆立方キロメートル。しかしそのなかで生命が生息できる空間はごく限られる。ヒマラヤ山脈を飛び越えるアネハヅルの飛行高度はたかだか八千メートル。細菌のなかには上昇気流に乗って成層圏に達しなおかつ生き延びるものがある。しかし人間の千倍のDNA修復力を持つ放射線耐性菌ですら高度一万五千メートル以上でふりそそぐ紫外線や宇宙線の集中攻撃には耐えきれない。端脚類などの生存が知られているマリアナ海溝最深部は深度一万一千メートル強で、そこはモホ面と呼ばれる地殻が終わりマントル対流がはじまる深度でもある。これは便宜的に地中バクテリアの生存できる限界深度と考えてもいい。

つまり生命は地球という惑星表面のせいぜい二十キロちょっとの厚みの範囲にしがみついている存在にすぎないのだ。地球の表面積五億一千万平方キロを掛ければ百二億立方キロ――地球体積のわずか○コンマ九パーセントあまり。それが生命にとっての全世界だ。

それにたいしてこのジオデシック天体の体積は一千六百四十億立方キロを超えていて、おそらくそのほとんどが生命にとって快適な環境だろう。同じ分量の材料を使って生命圏を作り出すのにはるかに効率的でスマートな方法といえる。

しかし一方で――重力コントロールという『禁じ手』をぬきにして常識的に考えるなら――これだけ薄く華奢なジオデシックの球体が地球に匹敵する大質量を持っているということはこれらの『辺(エッジ)』の材質は一立方センチあたり七百四十キログラム――つまり比重七十四万という途方もない密度でなければならない。これは白色矮星の平均密度――水の四十万倍をも上回るレベルであり、必然的にそうした超高密度物質を安定させたうえでかくも緻密に組み上げる超テクノロジーの存在を意味するのだ。あるいは彼らの探知できない未知の強大な力がこの球殻表面のどこかで働いていたっておかしくはない。そんな場所へ幼い子供連れで飛び込もうというのだから冷静さを装う下で内心カシルがびくつきいくぶん神経質になるのも無理からぬところだった。

「さあ、子供たち。おまえたちのママがどんなにうまくこの『サガ』を操るか見ておくんだぞ。大きくなって新世界を発見した最初の家族としてインタヴューを受けるときのためにね」

例のとおり妻の気持ちを明るくするべくウィリアムはあえて能天気な調子で言った。その配慮がとどいたのかどうか、カシルの口端がぎゅっとひかれ、左手が核融合エンジンの制御パネルにのびた。

*

大気圏突入にそなえてすべての窓にシャッターが降りている。照明は薄暗い赤。つぎつぎに画像の移り変わるモニターだけが――まえもって軌道上に投入しておいたナビ衛星たちの送ってくる『サガ』の位置と姿勢に関する情報を刻々と伝えている。ミヒョンはすこし退屈してぐずり始め、ユルグがおにいちゃんらしく話しかけて妹の気をひこうとしている。カシルはまるで操縦装置と一体化したかのようにひとり黙々とスイッチを切り替えている。ウィリアムだけが傍観者となって未知の世界への降下に手に汗にぎっていた。

ここにいたってあらためて彼らはこの天体の創造者の偉業に圧倒されるのだった。モニター画面をくっきりと真っ黒い星空と青い大気圏が二分している。通常のガス惑星なら水素の大気の下には氷とアンモニアの雲海がひろがっている。しかしこの惑星の地球類似の大気の下には微かに青く染まった幾何学的な白亜のジオデシックの外骨格があるのだ。そしてそのすべての『頂点(ヴァーテックス)』から上空に向かって垂直に――何を目的としたものかまだよくわからない――細い柱が伸びている。基部のさしわたしは百メートルほどで『辺(エッジ)』とはまた違った真っ黒な材質でできているためにかなり近寄らないと肉眼では確認できない。しかしこの高度と角度からだと薄明るい上層大気を背景にくっきりと見える。高さは二十キロ以上あるだろうか。あるいはこの星を取り巻いて太陽風を防ぎ止めている磁気バリヤーに関係するものかもしれない――対流圏をはるかに抜け出てそびえているその数にウィリアムは圧倒された。さしずめ外敵を遠ざける毒をもった『刺(スパイク)』……。

「こいつらは進入コースの邪魔にはならない?」

「思い出して。ジオデシック――『測地線』の名前のとおり『辺(エッジ)』は球面上の大円に沿って並んでいるのよ。ようするにいつでも『刺(スパイク)』の間をすり抜ける軌道を選べるってこと」

夫の質問を予期していたかのようにカシルは早口に答えた。

「滑走路の進入灯みたいなもの。問題ないわ」

彼女の言葉どおり『サガ』は極と赤道を結ぶ経線に平行に連なる『辺(エッジ)』の列に沿って次第に高度を下げていった。それにつれてジオデシック構造のスケールがますますはっきりと理解されてきて、ウィリアムはむしろほっと肩の力を抜いた。

なにしろ『面(ファセット)』は一辺七、八十キロもの大きさなのに対して『辺(エッジ)』の太さはわずかに一キロ程度。キャリアが下りた予定地点から『ハルバン』を十数メートル外して着陸させただけで悔しがるカシルの腕をもってすればリアルタイムでコントロールできるクルーザー『サガ』をそこに激突させるようなミスはまず考えられなかった。

細かい振動と身体にかかる力で『サガ』が空気抵抗をうけはじめたことがわかった。しだいにかん高い摩擦音が船内にも聞こえはじめる。たぶんクルーザーの下部シールドはすでに真っ赤に熱せられているだろう。シャッターを降ろした船内は空調がきき外部の熱は伝わってはこないから子供たちは耐圧シートのなかで何も知らずにくつろいでいる。しかしウィリアムは外部温度計の数値が摂氏千度を超えていることを知っていた。

振動がさらに大きくなって数分ののち、こんどは急速にしずまっていった。身体がほっと軽くなり船内にかすかに残るのは耳なれない風きり音だけ。『サガ』はすでに大気圏内を終端速度で落下しつつあるのだ。

「高度十キロ。降下速度秒速五十四メートル。水平速度秒速三百二十メートル。主エンジン出力一パーセント。水平減速率コンマ五メートル毎秒毎秒」

いまで飛び過ぎるようだった『辺(エッジ)』の動きがしだいに遅くなり、やがて最後の一本がモニター画面からゆっくりと外れて行くと見えなくなった。カシルの指が閃きCGグラフィックのガイド画像に切り替わると色分けされた三角形がつぎつぎに画面の中心から外へふくれあがって消えていく。彼女はどんぴしゃり『面(ファセット)』のまん中を通り抜けるつもりらしい。

「高度1キロ……500……300……100、50メートル、念のためにランディングギア伸展します。40、30、20……5メートル。全エンジン停止!」

習慣で思わず身を固くしてしまった。しかし着陸のショックはいつまでたってもない。

「マイナス10メートル……マイナス20メートル……毎秒2メートルで等速降下中。やっぱりここの大気は重力だけで保持されていたようね」

いわずもがなの結論だったが、ウィリアムはほっとカシルに笑いかけた。

「温室のガラス窓にぶちあたる小鳥の運命ってのはぞっとしないからね。ともかくこれで無事『着陸』というわけかな……」彼はちらりとリスト端末を見た。「クレイドル暦四四二-二-一。セイジ一家が着陸したのは――惑星……ええっと?」

「条例にいわく……最初に正しい軌道要素を確定した者が当該天体の命名権を持つ――つまり、この星に名づけることができるのはわたしね。でもまだ早いんじゃない? 知的生命が存在する可能性は大きいのだし、だいいちランディングギアを地表につけない間は『着陸』とも呼べないでしょ?」

*

「こらこらおまえたち、泳ぎ回るんじゃない。まだ飛行中なんだからおとなしく席についていなさい」

大気圏突入用気密服を脱いで開放感にひたった子供たちははしゃぎまわっている。

「うーん、なんとも妙な感じだな。ランディングが終わってまだ無重力状態というのは……まず船の姿勢を安定すべきね。軽いスピンをあたえましょう」

聞き慣れない姿勢制御エンジンの鈍い響きがまず彼らを驚かした。

「そとは一気圧か……まさかこんな条件で宇宙船を操縦しようとはね。『サガ』のメインエンジンが放射能をまきちらさないタイプなのがありがたいわ」

「まさにそのために設計されたシステムさ。ふたりともこっちへおいで――ユルグ、ミーちゃんをふりまわすのはやめなさい。ほら、おかあさんが観測窓を開くよ」

窓のまわりにセイジ一家が群がった。シャッターが開くとまずユルグが驚きの声をあげた。ミヒョンにいたってはまんまるく目を見開いているばかり。外には――子供たちがついぞ見たことのない――深い青色に染まった空間が見渡すかぎり広がっていたのだ。彼らがいるのはまさに蒼穹のただなか。ただしここは外殻に間近いのでジオデシックの巨大な平面が視界の半分をさえぎっていた。どこまでも続くその三角形の枠のまんなかになぜかときおり小さな丸い羊雲がひとつ律儀に浮かんでいる。それを飾り玉に見立てるとまるで三角形の梁で支えられた巨大なパーティ会場のガラス張りの天井のようだ。さしずめ『サガ』はその天井付近を飛んでいる小バエといったところ……ウィリアムは尻のあたりがむずむずした。

微かに歪曲しつつ小さくなりながらその白い三角のパターンは見渡す限り繰り返し空気遠近法の青い霞のなかに薄れていっていた。だが完全に消え去ることはない。ゆっくり回転する窓からの眺めのどの方向でも眼をこらすと細かい網が大気の奥にかすかに確認できた。

「ほら……あの方角。『イレギュラー』が見える」

カシルの指さす彼方に一カ所、正確なパターンが途切れる部分があった。流れる雲のあいだに白い『辺(エッジ)』が内側にむかって急角度で折れ曲がっているのがわかる。長さに対してあまりに細いために青空に突き刺さった刺のようにも見える。

「ここから東へ千キロぐらいかな。ゆっくり飛んでも二時間もあればつくでしょう」

「うん。じゃあまずあそこへ行ってみよう。――そのあいだ子供たちはお昼寝だな」

日ざしは真空中のような鋭さがなく暖かい光だまりを船室につくっていた。幾十光年旅したあげく到着した驚異の新世界……といっても青空と雲だけの大して変化することのない景色を眺めているうちにミヒョンは退屈しうとうとしはじめていたのだ。

「えーっ?」

「文句をいわない。ユルグ、おかあさんたちはお仕事があるから寝室にミーちゃんをつれていっていっしょにいてあげなさい」

いかにも不満げに唇を尖らせて半分眠った妹を従えた息子がコントロールルームを出ていったあと、カシルは身体からモニターケーブルを外しながらにこっと笑った。

「さあて、新世界上陸の記念写真をとりましょう」

「え? それなら子供たちもいっしょに……」

「そうじゃなくて、いつもの儀式よ」

「ああ、なるほど。あれね。ふあい」

そこでふたりは人類未踏の地がひろがる観測窓の前で室内モニターカメラを横目で睨みつつ抱き合いキスをかわした。

*

折れ曲がって傾きながらも『辺(エッジ)』がいまだそこにあることが不思議だった。このジオデシック構造全体が地球なみの質量を持っているのであれば『辺(エッジ)』ひとつの重さは五京トンほどなければならない。球殻内部で重力が打ち消されるといってもそれはジオデシック構造を球体に近似したうえでの話。近傍では各『辺(エッジ)』はかなりの引力をたがいにおよぼしあっているだろう。その重力ポテンシャル分布は複雑なはずで、突入時にカシルが『サガ』を『面(ファセット)』の中心を通るよう精密にコントロールしたのはまさにそのために他ならない。つまり材質がなんであれ宙ぶらりんになっているそれが他の『辺(エッジ)』の上に倒れこんでいかない理由がふたりにはわからなかったのだ。

「『ハルバン』の掘削調査の結果から『辺(エッジ)』が少なくとも一部は炭素結晶材でできていることはわかってる。結晶材は丈夫だけど粘性は低い。あんな具合に折れ曲がった状態で何京トンもの重さの梁を支えられるはずはないわ。だから考えられる可能性はただひとつ――内部に適度な粘性を持った超高密度超強張力の構造材があってまだあれを支えつづけているということよ。その材質について知ることができたらたぶんこの星の謎も解けるでしょう」

一刻もはやくその答を知りたいカシルはエンジンを全力で吹かしたくてしょうがないはずだ。しかしこの星の『大気圏』を飛ぶには慎重さが必要とされた。ところどころに雲にまじって岩塊や巨大な水の球が浮かんでいるのだ。ほとんどは真球状だがたまに回転のためにピーナツ型になったものや信じられないぐらい不思議な形のものも見られる。内部に大きな岩塊を取り込んでいるため表面張力と浸透力のバランスがそうした奇妙な形状を作り出すのに違いない。

「あの緑色はたぶん葉緑素だろうな。うまく水球のひとつにランデブーして水のサンプルを採集できないかな?」

「うーん、この世界で液体のなかに直接アームをつっこむのはちょっとね」

カシルはうなった。無重力状態での液体の扱いがやっかいなのは宇宙で暮らす者なら誰でも――それこそ『身にしみて(シンク・ディープリイ)』――知っている。バケツ一杯の水でさえ人を溺れさせるのに十分な量なのだ。

「まんいちバーニアのノズルに大量に水が入るとやっかいだわ。でも風でとばされた水滴をキャッチするぐらいならできるでしょう」

これらの岩の多くの成分が『辺(エッジ)』に降り積もっていた砂礫のように炭酸カルシウムからなっていることはたぶん間違いないだろう。はるか彼方からスペクトル分析によりこの惑星の大気の成分を決定した時点でウィリアムたちは生命活動の存在を確信していた。大量の遊離酸素とほとんど測定できないほど微量な二酸化炭素。両者とも通常の惑星の無機化学的な進化のプロセスでは説明できないのだ。結合力のつよい酸素が単体で存在するということは不断にそれを作り出す何かの過程が存在しなければならない。こんな低温低圧条件でそんなことが可能な化学反応は知られているかぎり生命のそれをのぞいてない。同時に地球で珊瑚虫や有孔虫がおこなっているように空中の二酸化炭素を水を通して固定する働きも進行しているだろう。たぶんその結果がこれら石灰岩なのだ。とはいえ『辺(エッジ)』をへし折ったような隕石の名残りも少なからず混じっているはずだ。地球や月にクレーターを穿つような大小の小天体がここではそのまま内部に浮遊しているだろうからだ。

「なるほど、そうか! そうなんだ! このまぬけめ!」

とつぜん夫が叫んだのでカシルはつい制御噴射を長くかけすぎ、『サガ』の観測窓はあさっての方向を向いてしまった。

「もう! 殴ってやろうかな? 操船に集中しているときに驚かさないで。それに子供たちのてまえ下品な言葉で悪態をつく癖はなんとかしてよね!」

「ごめん……申し訳ない。またまた気づいたことがあってね」

「いったいなに? ……でも難しい話はいまだめよ」

「いや、なんていうこともないよ。以前ぼくが考えたようにこの『温室(グラスハウス)』がほんとうにガラスでおおわれていたらどういうことになるかわかったんだ」

「それはおめでとう。どうなるっていうの」

「もちろん隕石で穴だらけさ。かぎりなく丈夫な透明物質でもないかぎり大気を保持するには重力を利用するしかないんだ。こんな具合に球殻が隙間だらけであることはじつに合理的な設計だってことだよ」

「うんうん、さぞ施工主が聞いたら喜ぶでしょう」

カシルの言葉にかすかにひやりとしたものを感じてウィリアムは黙り込んだ。そうなのだ。この世界が人工的に作られたものであるならそれを建設した者がどこかにいるはずだ。自分たちが利用するのでなければいったい誰がこんな大がかりな建造物を作り上げるだろう? もっともな動機――快適な住まいを作るため、あるいは宗教的な理由――惑星規模の大聖堂、馬鹿げた見栄――指導者の彫像や戦勝記念碑のような何か、……それが何であれこの世界はなにかの目的をもって建設されたはずなのだ。もしそうなら創造者がその内部に住まっている可能性を考えることは当然だろう。にもかかわらず数カ月にわたるウィリアムたちによる探査はまだそうした知性の存在の証拠を発見できないでいる。科学文明の指標となる規則的な電磁波の放射はいっさいない。『サガ』からのあらゆる波長の電波による呼びかけにも応えはなかった。ただ惑星に向けられたアンテナはその内部でときおり起こる自然放電――雷にともなう意味のない雑音をひろうだけだ。

――いったいどう考えたらいいのだろう? ウィリアムはため息をついて『世界』の謎へつづくかのような雲海の底を覗き込んだ。はるか『下』――中心部より――でなにやら凝縮した渦巻状の筋雲らしきものがちらりと見える。ときおり青白い雷光が遠い雲間を照らしていた。

「ふしぎだな。どうしてあんなに強力な嵐が発生できるんだろう?」

「こんどは嵐? つぎからつぎへまあよく疑問を思いつくわね」

「だってこの世界は『透明』なんだよ。夜と昼の交換もないし緯度による寒暖の差もごくわずかだろう。海洋もない。地球のそれのように強力なエネルギーを大気に供給するメカニズムがほとんどないはずだ。――でもあそこに見える嵐の勢力はかなり強そうだよ。地球の台風以上かもしれない」

「気象現象はカオスティックだからそんな大雑把な原則だけでは判断できないわよ。この世界は自転している。地球とほぼ同じ角速度でね。そして厚みのある大気をぬける間に太陽の光は内部をかならずしも均一に暖めない。雲があるし二酸化炭素の濃度に差があれば温室効果の働きも違ってくる。寒暖と回転による遠心力が働けば必然的に大気の循環もおきるわ。おなじみのコリオリの力も働くはずだし――」

「たぶんそうなんだろうな。げんに嵐はああしてあそこにある……」

ごつん。

「ごつんといったよ」

ユルグがいつのまにかコントロールルームのなかにいた。

「なんの音?」

「だいじょうぶよ。ユルグ、ミーちゃんをちゃんと見ていてね。……なんだか浮遊物が多くなってきたわ」

「この速度での衝突ならまず問題ないさ。シールドは秒速数キロで飛来する小隕石に対抗できる強度があるんだから」

「たとえそうでも無理をするつもりはないわ。見通しも悪くなってきたようだし……」

とつぜん観測窓いちめんが霧でけぶった。みるみる水滴が硬質プラスチックの表面を濡らしていく。残念ながら宇宙船にワイパーの装備はない。

「観測窓閉鎖。速度をおとします。さっきからレーダーで監視しているけど直径数センチから数メートルの岩石がたくさん浮かんでいるみたいなのよね」

モニターで確認したうえでウィリアムは考え深げに言った。

「明るい色だな。浸食をあまり受けていない感じだし『ハルバン』の着陸地点で見た石灰質の岩石に似ている。ひょっとしたら『辺(エッジ)』からこぼれ落ちたものかも知れない」

カシルはうなずいた。

「ありそうな話ね。『イレギュラー』まで十キロを切ったわ。推力停止。このあたりで様子を見ましょう」

静寂がよみがえり子供たちがきやきや笑いあっている声が船内に響いた。ミヒョンがエネルギー充填百二十パーセントで目をさましたらしい。カシルは外部カメラのひとつを最大望遠に切り替えてモニターに映像をうつしだした。

「すこしガスっているな。偏光フィルターをかけてみてくれないか」

「了解。――目の錯覚かしら? なにか動いているみたいに見えない?」

コンピューターが画像補正してくれるから無駄なことなのだが、習慣でついウィリアムはモニターディスプレイに目をちかづけ、そして息をのんだ。

「おいおい、こいつは――『蜘蛛』だ」

巨大な『辺(エッジ)』の表面全部に無数の『蜘蛛』――イシュタル機械の作業ユニットたち、がとりついて蠢いていた。空中につきだした折れた端と『頂点(ヴァーテックス)』につながる根元の間をまるで蟻のように幾筋もの列になって行き来している。

「妙な気分だわ。――なんだか遠い異国で偶然旧友に巡り会ったみたい」

「ふうむ、そこまで言う? まあ……きみは『蜘蛛』たちと仲いいからな。しかしどうしてまた?」

「おそらくあれらは破壊された『辺(エッジ)』を取り壊してふたたび新しいものに架け替える作業を行っているんだわ。ということは……」

「まさか……この天体全体がいわばひとつのイシュタル機械、ってわけじゃないよな?」

「わからない。どう考えるべきなのかな――少なくとも確かなことは『ハルバン』を破壊したのは間違いなくこいつらのうちの一匹ってこと。自分たちがメンテナンスしている『辺(エッジ)』に勝手に穴をあけられて怒ったのね」

「なるほど」

「そう言えば――」モニターから目をそらし遠い記憶をさぐるような口調でカシルはつづけた。

「あなたも聞いたことあるでしょ? 実存段階発展型(エグジステンス・レベル・デベロップド)イシュタル機械――つまり『長老機械(エルディスター)』って?」

つづく |