言わずと知れた1966年NHK放映のSF人形劇。『ウルトラQ』も同年放映で、高一だった私は、毎週楽しみにして見てました(友達も同様) 当たり年でしたねぇ。

言わずと知れた1966年NHK放映のSF人形劇。『ウルトラQ』も同年放映で、高一だった私は、毎週楽しみにして見てました(友達も同様) 当たり年でしたねぇ。

昨日、契約しているスカパーの”Super! dramaTV”から、突然プレゼントが送られてきました。特に応募とかはしてないんですけど、ランダム抽出で当選したようです。まあ、こういう驚きは、大歓迎なのですがヽ(^o^)丿

携帯のマルチ充電器のようですね。

もったいないから、たぶん使わないぞ(笑)

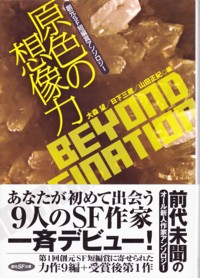

東京創元社発行、1200円

東京創元社発行、1200円

2013/2/15発行

ヴォルコシガン・シリーズのロイス・マクマスター・ビジョルド女史の短編「ドリーム作家のジレンマ」掲載

「百々似隊商」酉島伝法著・イラスト

第二回創元SF短編賞受賞の酉島伝法さんの最新中編。異様な物語の背景が徐々に明らかになってくる様にドキドキしました。「皆勤の徒」の梗概にあったという恒星間播種船の名前も出てきたり、最後のあれは、生体工学版SEなのだろうか?

それとも『グラン・ヴァカンス』的な設定なのか、色々想像するのも楽しいです。

異様な生物たちと想像の埒外の進行で、頭の中がぐちゃぐちゃになり茫洋としてしまう感覚。←それが楽しいのですが。描写も、かつてこれほど想像力を掻き立てられる異生命体があっただろうかと言えるほど、かなりグチャグチャしているのもありますけどね。(笑)

個人的には、映画『デューン/砂の惑星』に出てくる宙航士の異様な姿に通ずるものを感じました。う~、早く次が読みたい、読みたいぞ。

大森望・日下三蔵・堀晃編

大森望・日下三蔵・堀晃編

岩郷重力+WONDER WORKZ装幀

2012.3.23発行

東京創元社

980円

ISBN-13: 978-4488739027

収録作:

○空木春宵「繭の見る夢」(第2回創元SF短編賞 佳作)

堤中納言物語の「虫愛づる姫君」へのオマージュと思いきや、意外な展開に――まあ創元SF短篇賞応募作ですから(笑)カミさんが国文科卒なので、ちょっと読ませてみたら、雰囲気は非常に出ているそうな。SFは読まない人なので、どういう展開なのかはさっぱりわからなかったようですが。SF界隈でも、笑犬楼さまをはじめとし、いとうせいこう氏や笙野頼子女史、飛浩隆氏など「ことば」そのものが題材の作品が生み出されているし、この展開はありかなと。雅なことばで紡ぎだされるイメージは華麗で、小説世界を堪能できました。なおBLなところもあり、思わぬ事にちょっとドキッとするところも(汗;)

ラストの進行そのものは、時代絵巻というよりなんか電脳世界を思わせますね。平安時代の電脳世界、東野司さんが国文科卒だったら……(笑)

○わかつきひかる「ニートな彼とキュートな彼女」

ホームネットワークサーバー機能がついた独身者専用公団アパート。巷では、そこにはいると引きこもりになってしまうと敬遠されていた……

ちょっと洒落たレトロな味の短編。筒井先生の展開は違うけど「お紺昇天」のアパート版といったところかな。こんな気の利いた機能のついたアパート、みんな入りたいと思うけど、更にニート化は進むよ(笑)

○オキシタケヒコ「What We Want」

SFファンには一押し作品。たった一人生き残った大阪弁をしゃべるアメリカ人の女性船長と雇われた異星人の珍道中。この船長はんのキャラが強烈で、可哀想な異星人ちゃんは度重なるストレスで……。ラリイ・ニーヴンの《ノウン・スペース》に出てくる宇宙人も、いい加減地球人にカモられている気がしますが、さらに悲惨かも(笑)

ジョン・ヴァーリイ描くところの宇宙人に支配された《八世界》を舞台に、野田昌宏大元帥の描くところの銀河乞食軍団的な柄の悪さ(まあ、こちらは”べらんめえ”口調ですけど)をつけ加えた感じと言えば、あながち間違いではないような(笑)

それにしてもオキシさん、「地底種族ゾッドゥリードが通商網に加入した経緯」物語、ぜひ読ませて下さいよ!!

○亘星恵風「プラナリアン」

『原色の想像力 1』に掲載された「ママはユビキタス」の作者、亘星恵風さんの第二弾。ちょっと芸風が違う(?)かな。前作は精神的な愛で、今回は肉体的な愛がテーマと考えるのはちと穿ちすぎか(笑)

設定部分で、傷の治りの早い人間同士を交配して、究極の兵士を創り出す実験というのが出てきますが、これがなかなか考えられて面白い。《リングワールド》シリーズの、幸運の遺伝子を持つ者同士の交配実験に比べれば、まだしも納得できる。ま、ネタとしての面白さでは負けますけど、SFの範疇でしょう(笑)で、傷の治りは段々早くなるのだけど、癌に罹りやすくなり子供が出来る年齢まで生きられなくなってくるというもの着想がいいですねえ。たぶん、癌細胞の旺盛な再生力(生命力)からの連想なのでしょうが、説得力がありますよね。

○片瀬二郎「花と少年」(第2回創元SF短編賞 大森望賞)

今回一番の異色作。突然頭のてっぺんに花が生えてきた少年と、何もない空中から迫り来る怪獣の話なんですが、この二つが結びつきそうで結びつかないという。

大森望さんが選評で、「選ばれし者、特殊な能力を持って生まれてきた人間が未知の敵と戦う」という図式へのアンチテーゼであると言われてますが、まさにその通りですね。ま、SFとして読むと、真面目なSFファンは怒るかも(笑)

作者も、一般的な超能力じゃなくて、“頭のてっぺんに生えた花”を持ってくることで、“違うのよ”と言ってるような気がします。それともこれは、NHKアニメの「はなかっぱ」からの連想?。ま、どちらにしても脱力系か(爆)

○志保龍彦「Kudanの瞳」(第2回創元SF短編賞 日下三蔵賞)

おどろおどろしい超能力(予知)もの。作者の名前は、澁澤龍彦先生へのオマージュなのかなあ。渋澤先生が書いたSFと言われても納得しそう。主人公のKudan(未来予知のために人工的に創り出された人間もどき)へのほのかな慕情がけっこう好みでした。

○忍澤 勉「ものみな憩える」(第2回創元SF短編賞 堀晃賞)

前半の導入部の自然さというか巧さは特筆モノ。現実からいつのまにか自分の覚えている過去にもぐり込んでいくという趣向では、重松さんとか平谷さんの作品を思い出しますが、忍澤さんも上手いなあ。で、そのままと思いきやパッと視界が開けるようなラストも良くできてます。小松左京先生が「こういう宇宙」で書かれた鮮やかな場面転換を見るようでした。

○酉島伝法「洞(うつお)の街」(第2回創元SF短編賞 受賞後第1作)

つまるところ異様な世界でうごめく異様な生命体の話。椎名誠さんのSF三部作でやったグロテスクな異世界の更に上を行く異様さが読みどころ。梗概には、恒星船が舞台だと書かれているそうなので、それをふまえて読むとさらに面白く読めます。

短篇賞受賞作の「皆勤の徒」の選評で、分かりにくいとか、読者がどこへ連れて行かれるか不安であるという意見が出ていたのが理由かどうかはわかりませんが、「洞(うつお)の街」は、ちょっと人間に近づいてきた感じもありますね(笑)

酉島さんには、一冊にまとまったらぜひインタビューさせて下さいとお願い済みなので、こんなへんてこな話を紡ぎ出す頭の中になにが詰まっているか興味のある方は今しばらくお待ち下さいませ。

●第2回創元SF短編賞 最終選考座談会 大森望・日下三蔵・堀晃・小浜徹也

宮内さんは、Twitterで、“ちょい病みエスパー女子が男どもを振り回す内容で、ドキュメンタリーで、そして疑似科学シリーズの二作目。なんだそりゃとは自分でも思います。”と書かれてますが(笑)

宮内さんは、Twitterで、“ちょい病みエスパー女子が男どもを振り回す内容で、ドキュメンタリーで、そして疑似科学シリーズの二作目。なんだそりゃとは自分でも思います。”と書かれてますが(笑)

ちょっとビターな大人の恋愛譚で、考えながら読んでしまいました。美人でスプーンが曲げられる若い女性が、超能力懐疑派の物理学者と結婚するが……というお話。私を含め、世間の人々は多かれ少なかれ何回か苦い涙をこぼしているはずですね。

巻末の近況報告に“スプーン曲げを覚えようと教則DVDを買ったが手つかず”とあって、爆笑。

関係ないけど、西村京太郎先生は、入れ歯制作中だとのこと。しかし、歯科医からするとコメントが意味不明だなぁ。“面白い医者で入れ歯を使う本人より奥さんの方が変な顔に見えるから一緒に歩きたくないという。だから奥さんの気に入るように作るのだそうだ”。う~ん???

岩郷重力+WONDER WORKZ装幀

岩郷重力+WONDER WORKZ装幀

2010.12.24発行

東京創元社

1100円

ISBN-13: 978-4488739010

収録作:

○高山羽根子「うどん キツネつきの」(第1回創元SF短編賞 佳作)

変な小説です。生まれたてのヘンテコな仔犬を拾った三人姉妹の日常を描いた作品。題名もヘンテコですが、読み終えると正に題名通りの短編だったことに驚くという……(笑)読み返さないとわからない伏線が多々あるので、二度読みは必須です。

昔のニューウェーブ作品で、パミラ・ゾリーンの「宇宙の熱死」という短編がありまして、上下二段組みで、片方に熱力学法則を、もう片方に普通のオバサンの日常生活が書いてあって、その対比というか相関具合が格好良かった。

この「うどん キツネつきの」は、その片方(日常生活部分)だけを取り出した短編だと考えると、我々オールドファンにはわかりやすい(笑)

つまり、二度目は解説部分を補完しながら読むんですな。うどんと名付けられた仔犬の出自とか、どうやって地球にやってきたか、どういう生命体がどんな文明を持っているかとか、どこに説明を持ってくるかも考えながら読むとまた面白いですね。

基本的には『スター・トレック モーション・ピクチャー』のボイジャーを送り返してきた機械生命体が、何年後かに地球を訪れるみたいな話という理解で良いのかな?(笑)

○端江田仗「猫のチュトラリー」

人間を介護するロボットに猫の鳴き声を日本語に翻訳するソフトを入れたら、ロボットが捨て猫を拾ってきて、あまつさえその猫を人間扱いするようになった……。人工知能におけるコミュニケーション問題を、最愛の妻を亡くした男性と亡き妻の母親のコミュニケーションに投影した洒落た短編。まさに、古い酒を新しい革袋に入れたような。

○永山驢馬「時計じかけの天使」

「いじめ」問題解消のために文科省が法案化したのは、「いじめ対象型アンドロイド」の導入だった。ということで、いじめにあっている堂島百合の通っている学校に、転校生がやってきた。作者が頭の中で何度もシミュレーションして書いたと思われる、そのアンドロイドと思われる転校生が来てからの学校生活の描写が面白い。周りの人間が人間だと思えば、それは人間であるということを、作者はいじめ問題を通して書きたかったような気がしました。

○笛地静恵「人魚の海」

光砂により巨大化する瓢箪島の女達を巡る冒険譚←じゃなくて、巨大女性に対する憧れを描いた短編ですよね。で、この巨大女性ってのは、幼稚園とか小学校低学年のころに、女先生に対する憧れを抱くことがあるじゃないですか、母親以外の女性を初めて異性として意識する頃が。幼稚園児にとって先生というのはとても大きい存在じゃないですか。その感性を大人になっても持ち続けられている作家の方なのかなと思い読み直すと、面白かった。本当のところはよく分からないけど(笑)

○おおむら しんいち「かな式 まちかど」

ひらがなが一個ずつ自意識を持った世界の話(二次元の世界)。字面を見た印象だけで性格付けしてあり、これが爆笑もの。まあ読んで納得のこの性格設定だけでも傑作です(笑)こじつけもあるけど、なるほどそう来たかとニヤリ。かんべむさしさんが昔書いた傑作と言われたら信用しちゃうな。←あ、お名前がひらがなだ(笑)

○亘星恵風「ママはユビキタス」

唯一の宇宙(?)SF。実質的な登場人物は世代型宇宙船に一人だけ生き残った少女の話なので、「リスの檻」的小説といっていいかも。広く薄く遍在するママのイメージに、ちょっと頭がクラクラした。元々の設定は、『ヴァレンティーナ』とか『そして人類は沈黙する』とかのWeb上に遍在するAIなんだけど、それとママと「彼」の愛、主人公と「母さん」の親子愛を結びつけたところが非常に上手く書けてる。また、脳をシミュレートすると一万年かけて、やっと一時間を生きた気がするというところも、SFファンにはたまりませんなぁ(笑)

○山下 敬「土の塵」(第1回創元SF短編賞 日下三蔵賞)

ひょっとして作者は理系版「たんぽぽ娘」を書こうとしたのかな。切ない恋心は良く出ているんで、タイムスリップ・ロマンスがお好きな方にはお薦め。タイムトラベルに関するところは色々工夫されていて面白いんだけど本当に、書きたかったのは主人公と“まりあ”のロマンスなんじゃないかなぁ。

○宮内悠介「盤上の夜」(第1回創元SF短編賞 山田正紀賞)

インタビューがあるんで、よろしくお願いします。

SFファンには、囲碁版『歌う船』と説明しておこう(笑)

http://www.sf-fantasy.com/magazine/interview/120801.shtml

http://www.sf-fantasy.com/magazine/interview/120901.shtml

○坂永雄一「さえずりの宇宙」(第1回創元SF短編賞 大森望賞)

エッジの効いたカッコイイ作品。よく分からないけど、なんか凄い(笑)円城塔さんの短編に似た雰囲気のものがあった。オールドファンには、石原博士の『宇宙船オロモルフ号の冒険』の、よく分からないけどなんか凄い闘いが行われている感を思い出していただければ、あながち外れてはいないと思います(笑)

○松崎有理「ぼくの手のなかでしずかに」(第1回創元SF短編賞 受賞後第1作)

こちらもインタビューがあるので、よろしくです。

変てこな、でもリアリティのある科学者を書かせたら、松崎さんの右に出る者無し(笑)

http://www.sf-fantasy.com/magazine/interview/120201.shtml

http://www.sf-fantasy.com/magazine/interview/120301.shtml

●第1回創元SF短編賞 最終選考座談会 大森望・日下三蔵・山田正紀・小浜徹也

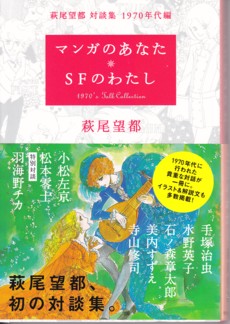

’12/2/28、河出書房新社、1400円

’12/2/28、河出書房新社、1400円

1970年代編

第1章 手塚治虫「SFマンガについて語ろう」’77 別冊新評

第2章 水野英子「私たちって変わり者かしら」’76 月刊mimi

第3章 石ノ森章太郎「SFの話は延々尽きない」’77 月刊マンガ少年

第4章 美内すずえ「親愛なるモー様へ」’78 ガラスの仮面フェスティバル

第5章 寺山修司「月で修学旅行の案内係」’77 モンブラン

第6章 小松左京「絵の理想型とは?」’77 クエスト

第7章 手塚治虫+松本零士「マンガ、SF、アニメーション」’78 月刊リリカ増刊号

第8章 羽海野チカ「全部、萩尾作品から学びました」語りおろし

漫画家との対談では、私らの年代では、手塚治虫先生、石ノ森章太郎先生との対談がやはり面白いですね。原稿料を稼ぐためとかの身も蓋もない話もでてきたりして(笑)

SF的には、かなり古くからのSFファンであられるようで、海外作家でお好きなのが、レイ・ブラッドベリとかアシモフとか、クラークとか。

日本作家だと、光瀬龍先生かなと思っていたら、一番お好きなのは小松左京先生だった。コマケン会員としては喜ばしい限り(笑)

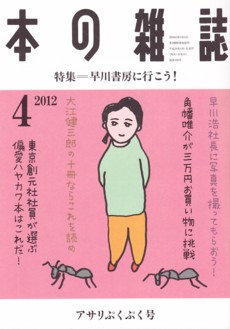

特集=早川書房に行こう!

特集=早川書房に行こう!

突撃ルポ●おじさん三人組、大森望氏と早川書房に行く!

東京創元社編集部が選ぶ私の偏愛ハヤカワ本!

早川書房社史濃縮版 立志篇~疾風怒濤篇

早川書房OB翻訳者列伝

座談会●早川書房入社試験問題をつくる!

イラスト:coco

ということで、SFファンにはお馴染みの早川書房襲撃篇(笑)

ということで、SFファンにはお馴染みの早川書房襲撃篇(笑)

なんたって凄いのは、東京創元社の編集部員に「偏愛ハヤカワ本」を聞いている。恐るべし「本の雑誌」編集部。次回は、ぜひ反対のパターンをお願いします(早川編集部に東京創元社の偏愛本を聞く!)

石亀さんの選んだのは、ブルース・スターリングとフォレスターから一冊ずつ。佐々木女史は、ロアルド・ダールとジャック・ヒギンズ。古市女子は、カポーティとレジナルド・ヒルとナンシー・クレス。古市さんは、偏愛本の引き合いに波多野鷹氏の『都市に降る雪』を出してくるなど、かなりのマニア。←歳が分かるかも(笑)

恐るべし東京創元社編集部。

’12/2/15、ハヤカワ文庫JA、660円

久美沙織「星降る草原」

牧野修「リアード武侠傳奇・伝」

宵野ゆめ「宿命の宝冠」

栗本薫「スペードの女王」

《グイン・サーガ・ワールド》第一期は、この4巻にて終了。

《ペリー・ローダン》シリーズのようにして欲しい気もあるし、もう止めたらという気もあるヽ(^o^;)丿

右の写真は、宵野先生に頂いた本書の中のサイン。ありがとうございました。「宿命の宝冠」は、語り尽くせぬ思いがあふれ出た好短篇。たぶん、宵野先生は、一冊全部を使い切って書きたかったんじゃないかなと思う。お気に入りの遊学生タム君の活躍も少なかったし(笑)

右の写真は、宵野先生に頂いた本書の中のサイン。ありがとうございました。「宿命の宝冠」は、語り尽くせぬ思いがあふれ出た好短篇。たぶん、宵野先生は、一冊全部を使い切って書きたかったんじゃないかなと思う。お気に入りの遊学生タム君の活躍も少なかったし(笑)

故に、駆け足感は否めないものの、それを補ってあまりある情熱のほとばしりに圧倒されました。

久美沙織先生の「星降る草原」は、一番外伝らしい外伝というか、安心して〈グイン・サーガ〉ワールドに浸れます。

牧野修先生の「リアード武侠傳奇・伝」は、ちょっとSFを感じました。これまで牧野先生の作品からSF味を感じたことは無いのですけどねぇ。ファンタジイの世界に科学を持ち込むところなどは、ポール・アンダースン作の「大魔王作戦」にも通ずるものがあるように思います。グインも、豹頭を取られてしまって、ただの人になっちゃうし(笑)

’12/2/10、アスキー新書、743円

私自身、ジャズに詳しいわけでも(というか素人同然)ないのですが、診療室のBGMとして、スカパー「STATION 400」のMODERN JAZZを流しているので、興味を引かれて買ってみました。まあ、著者がインタビューさせて頂いたことのある田中啓文先生であったというのも大きいですが。フリージャズについては、ほとんど知らなかったので面白かったです(紹介されたアルバムでは2枚くらいかなぁ、持っているのは)大学時代、同級生にジャズ好きが居て、その影響でチック・コリアとかオイゲン・キケロとかのアルバムを聞いてました。

各演奏家の紹介の仕方が面白く、どれも聞きたくなってくるのが困りもの(笑)田中先生の小説と似ているというファラオ・サンダースとゴジラ級の大怪獣だというマッツ・グスタフソンのCDを取りあえず注文(笑)

“子供達の未来のための音楽レーベル「フクシマレコーズ」1stコンピレーションアルバム”

収益の一部を、何かと風評被害もある福島の復興のため、子供達の将来の安心・安全のための基金に組み入れていく長期的なプロジェクトということです。ぼんやりしているうちに、もう3rdアルバムも出ました(汗;)

難波弘之さんは、歳も近く、元ファンクラブメンバーとしては、大いに応援しております。2枚とも、主に診療室のBGMとして流しております。フクシマレコーズのホームページは以下