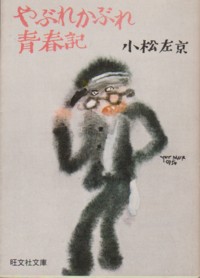

『やぶれかぶれ青春記』小松左京著、村上豊カバー

S50/2/10初版、200円、旺文社

「やぶれかぶれ青春期」「わが青春の野蛮人たち」「わが青春」「わが読書歴」「気ちがい旅行」「美しいもの」

「解説-若い読者諸君に」國弘正雄

「神戸一中時代の小松左京と私」高島忠夫

「小松左京サンについて」田辺聖子

「関連年表」

『やぶれかぶれ青春記・大阪万博奮闘記』小松左京著

H30/10/1、新潮社、630円

「はじめに」新潮文庫編集部

第一部「やぶれかぶれ青春記」

「やぶれかぶれ青春期」

「青春期」に書かれなかったこと-漫画家としての小松左京:小松実盛

第二部「大阪万博奮闘記」

「ニッポン・七〇年代前夜」

「万国博はもうはじまっている」

「小松左京と走り抜けた日々」加藤秀俊

「年譜」

小松左京先生の『やぶれかぶれ青春記』が、大阪万博関連ということで、「大阪万博奮闘記」他を追加して新潮社からリニューアル出版されました。

巻末には、「やぶれかぶれ青春記」については、旺文社文庫を底本にしたとあります。

初出は「蛍雪時代」1969年4月号~11月号なのですが、私が蛍雪時代を読んでいた時期と重なります(高三のころ)すでにSFに目覚めていたので、”あの”小松左京さんが書かれるということで期待して読み始めたのですが、SFじゃなかったのでちょっとがっかりした記憶があります(笑)。でも読んでみると面白かったので毎月楽しみにしていました。

なお『やぶれかぶれ青春記・大阪万博奮闘記』所載の加藤秀俊の「小松左京と走り抜けた日々」については、全文が

「HONZ」にて掲載されてます。

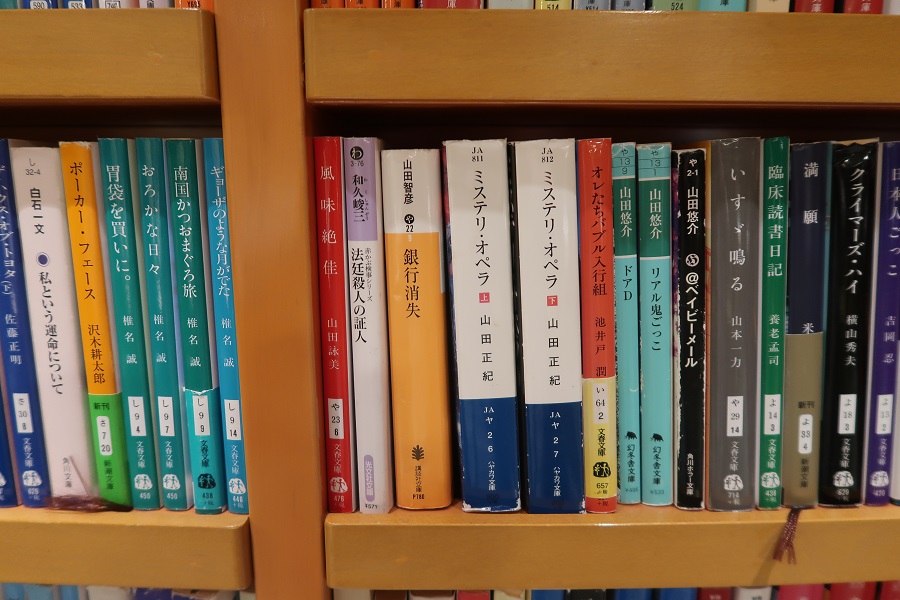

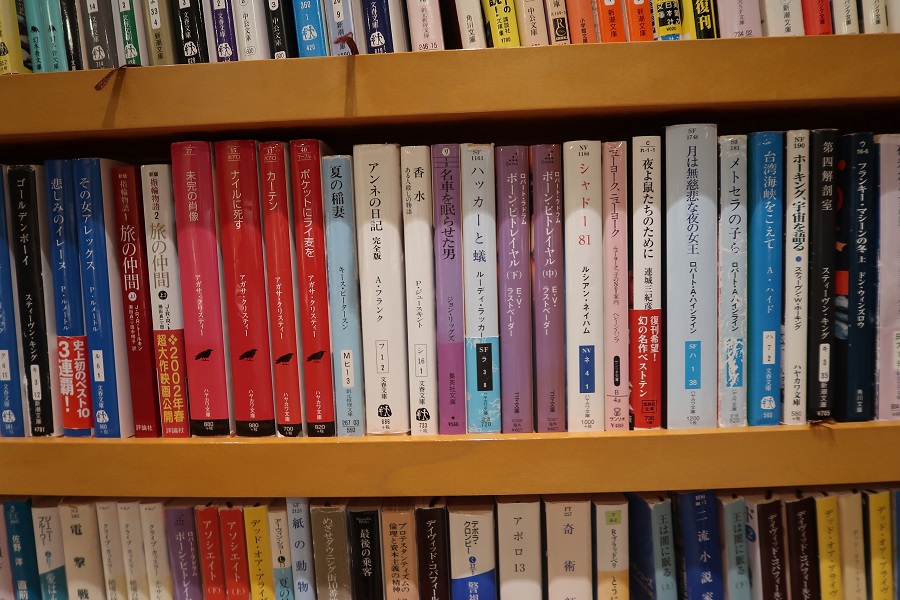

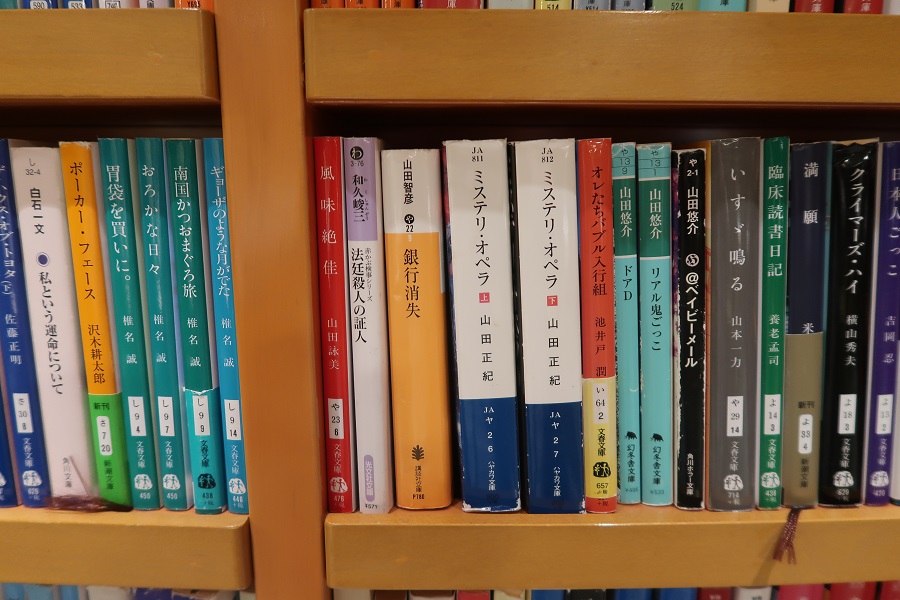

ここ最近、たまにクルージングに参加するのですが、船には図書室があって、その蔵書の傾向が面白いです。豪華な図鑑とかが多い船とか、日本の小説が多いとか。先日乗ったにっぽん丸の図書室には、SFがけっこうあって、ちょっと喜びました。←SF者の性(汗;;)

まあ、どういう経緯で収納されたのかは不明ではありますが(笑)

山田正紀先生ですな。

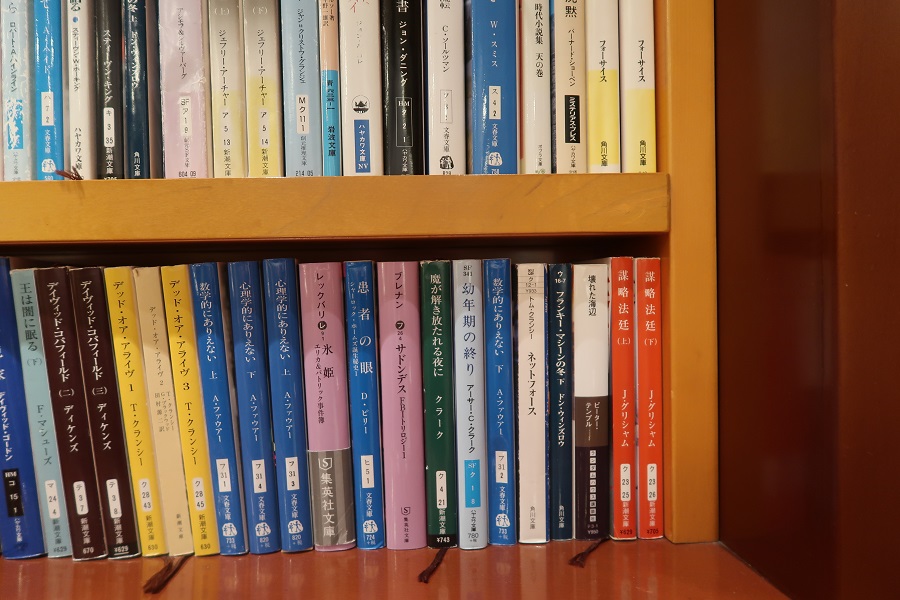

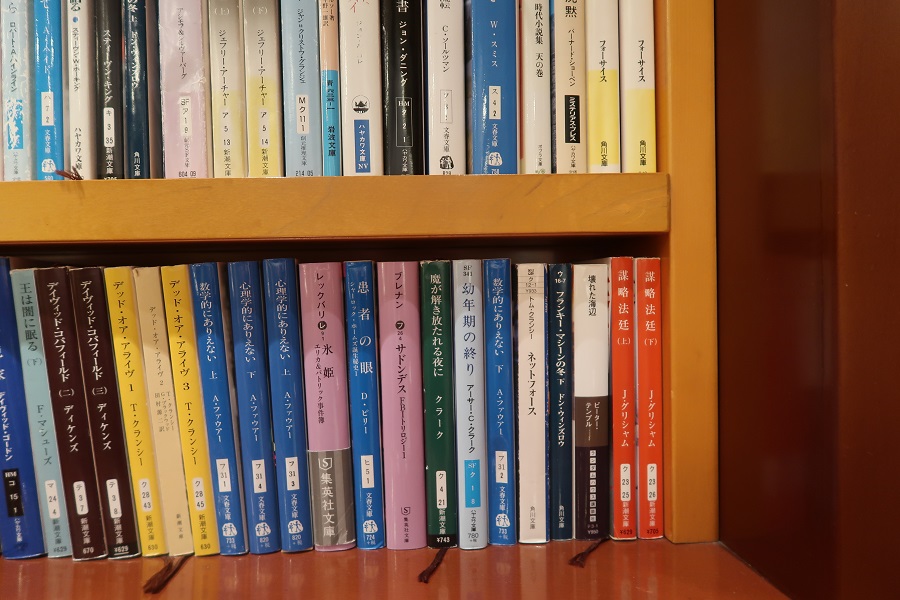

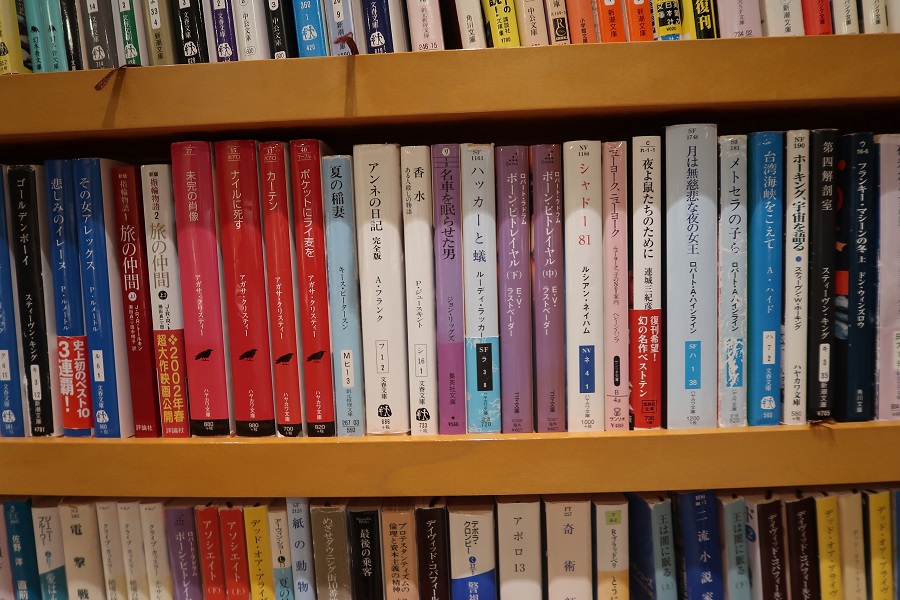

アシモフ&シルヴーバーグの共著やクラークの名作が。

ハインラインとかラッカー(珍しい?)とか。後で気がついたのですが、下の段に「紙の動物園」とかブラッドベリの名前も。

『思考転移装置顛末』オンライン出版(元は講談社)

平妻研究所所長・平妻老人が作りだした、〈思考転移装置〉試作第一号!!

そもそも〈思考転移装置〉とは、人間の考えたことを、そのまま他の人に伝えてしまおうという機械装置なのだが――。

表題作「思考転移装置顛末」をはじめ、黒潮放送局の新米ディレクターの「ぼく」と、カメラの土居さん、美人アナウンサー若月嬢の三人の前に次々とあらわれる世にも不思議な世界。連作SFファンタジー全十話!

『ふるさとは水の星』集英社

映像記録家のわたしは、養子のイサムと惑星アクエランへ取材に赴いた。大部分があたたかい海におおわれた水の星である。訪れた資源採取工場には、管理人のチャン老人が住んでいるだけのはずだった。しかし、わたしたちは、老人の孫娘だという魅力的な美少女、レニに出会う。なぜか、チャン老人はレニの存在をひた隠しにして、撮影をすることすら禁じていた。 だが、ふとした運命のいたずらから、レニは地球に来ることになった。敏腕プロデューサーの眼にとまったレニは、地球でスーパースターへの道を歩み始めるのだが、彼女には大きな秘密が隠されていたのだ……。

『宇宙人紛失事件』オンライン出版(元は徳間文庫)

異星から帰還途中、人類が初めて遭遇した宇宙人が、地球についた時は消えていた! 目撃者の証言では、乗組員がよってたかってバラバラにしてしまったというが、管理局の調査で宇宙船からは何も発見されなかった。はたして宇宙人はどこへ行ってしまったのか? 不気味で滑稽な表題作ほか、いつの時代でもかわらない人間の残酷さと哀しさを、意表をつく着想でさりげなく描いたSF傑作集。単行本未収録全十三篇。

『天国の切符』オンライン出版(元は新潮文庫)

待つことがぼくの仕事だ。ここに居る人々は、みんな待っている。“天国の切符”を手に入れる日を……。今日も青い登録カードのままだ。青いカードでは駄目なのだ。ぼくが待っているのは、天国への通行許可証となる金色のカードなのだから。表題作のほか、森の中に棲む不思議な生き物と少女との交流を描く「森に棲むもの」など、詩情あふれるSF12編を収録。文庫オリジナル。

『夢の咲く街』集英社

ぼくの住んでる街には、年中ガラクタ市が開かれている穴熊横丁や、ケチな人ばかりが十人という、くじら地区がある。でも月曜広場には博物館があって、しゃれたカフェテラスもあるんだ。水平通りは海に続いている。ちょっと風変わりな街だけど、女友だちのジェイ、いかものぐいのタブ、道徳愛好家のモル、錬金術師のアム、ヘアデザイナーのファー、ぼくらはみんな、ここが好きなんだ!!

一篇ずつにエッセイ風の「まえがき」を付けた、ファンタジー・SFショートショート集。

『コスモス・ホテル』早川書房

少年は夏祭りの夜に、買ったばかりのバイクを盗まれてしまった。それまで身辺にあったものが、突然無くなる喪失感。前途に光が見えず、世の中全体がうっとうしく、自分とは無関係なものに思えてくる。悪友たちと酒宴を開くが、いっときのウサばらしのあとは、軽い二日酔いが残るのみだ。けだるい日々の中で、少年はいつのまにか、庭の早咲きコスモスの葉っぱを寝床にしているカナヘビと心が入れ替ってしまっていた……「コスモス・ホテル」ほか、ファンタスティックなムードをたたえながら、あくまでもSFそのものを感じさせる新鋭の処女短篇集。

『SFへの遺言』

『SFへの遺言』小松左京著

対談者:石川喬司、大原まり子、笠井潔、高橋良平、巽孝之、森下一仁(構成)

’97/6/30、光文社、1800円

<われわれに未来はあるのか?>“世界沈没”を救う提言

人類とその文明の行方を精力的に問い続けてきた著者が、21世紀を目前にして自らの全力疾走の足跡を振り返り、後に続く世代にバトンタッチの夢を託す。時代を先取りした知性の苦闘の記憶であり明日への貴重な提言でもある。 作家:石川喬司

堅苦しい話ばかりではなく、日本SF黎明期の爆笑エピソードもあり、楽しめます。

『3・11の未来』

『3・11の未来』日本・SF・想像力

笠井潔/巽孝之監修、海老原豊/藤田直哉編集

’11/9/11、作品社、1800円

■はじめに

小松左京「序文――3.11以降の未来へ」

■第一部 SFから3.11への応答責任

笠井潔「3.11とゴジラ/大和/原子力」

【鼎談】笠井潔・巽孝之・山田正紀「3.11とSF的想像力」

豊田有恒「原発災害と宇宙戦艦ヤマト」

スーザン・ネイピア「津波の時代のポニョ――宮崎駿監督に問う」

■第二部 科学のことば、SFのことば

瀬名秀明「SFの無責任さについて――『311とSF』論に思う」

【座談会】谷甲州・森下一仁・小谷真理・石和義之「小松左京の射程――『日本沈没 第二部』をめぐって」

八代嘉美「『血も涙もない』ことの優しさ」

長谷敏司「3.11後の科学とことばとSF」

田中秀臣「物語というメビウスの環」

仲正昌樹「SFは冷酷である」

海老原豊「一九七三年/二〇一一年のSF的想像力」

■第三部 SFが体験した3.11

新井素子「東日本大震災について」

押井守「あえて、十字架を背負う」

野尻抱介「原発事故、ネットの混沌とロバストな文明」

大原まり子「3.11以降の未来への手紙」

クリストファー・ボルトン「流れ込む、分裂する言葉――3.11以降の安部公房」

■第四部 3.11以降の未来へ

桜坂洋「フロム・ゼロ・トゥ・201X」

新城カズマ「3.11の裡に(おいて)SFを読むということ」

鼎元亨「3.11後の来るべき日本」

藤田直哉「無意味という事」

■結語――またはゼロ年代の終わりに

巽孝之

森下一仁先生著者インタビュー関連本の紹介。

そもそも「アニマ・ソラリス」での著者インタビューは、SF作家の先生方に対する好奇心と、現在活躍しているSF作家の方々、及び私が読んで面白かった作家の方々を記録として残しておきたいなあという動機で始めた物でした。書評はおろか感想文としての体裁をなしていないことも多々あるとおもいますが、ご容赦を。でも、たまには良いこと資料価値のあることもうかがっています(笑)

とりあえず、今後50年程度はネットで閲覧できるように準備はしてあります。

『ニッポンの書評』豊崎由美著

’11/4/20、光文社新書、740円

SFファンには、大森望先生との共著『文学賞メッタ斬り!』シリーズでお馴染みの豊崎由美先生の書評論です。

豊崎先生の「大八車(小説)を押すことが書評家の役目」というのは、けだし名言。

対象書籍に対する愛情は必要でありますねえ……

著者インタビューでも、同じ心構えで臨みたいと心しておりますが、実現できているかどうかは不明であります(汗;)

豊崎由美公式ブログ「書評王の島」

『JUST IN SF』牧眞司著

’16/5/20、本の雑誌社、1700円

東京理科大SF研出身の牧眞司先生の書評集

お手本(というかSFふぁんとして羨ましい)としている理系SFファン、牧眞司先生の書評集。

理系なのにスリップ・ストリーム系にも明るいし、評論のセンスと目の付け所の良さはいつも参考にさせてもらっています。

牧先生の

「WEB本の雑誌-今週はこれを読めSF編」

森下一仁著

’00/1/20、東京創元社 KEY LIBRARY、2000円

そもそもSFはどういうものであったのだろうかという疑問から、SFというジャンル全体を俯瞰した評論集。

特に脳神経学や認知科学の分野で使われる「フレーム理論」を用い、SFはどういうものかと説いた論説は当時すごく話題にのぼりました。

私も、やたら感心・感動した覚えが……

森下一仁先生の「オモシロ本の世界2」が掲載されている「ナンクロメイト」誌

7月号では、『シマイチ古道具商 春夏冬人情物語』『万次郎茶屋』『愛しのオクトパス 海の賢者が誘う意識と生命の神秘の世界』を紹介されています。

ちなみに牧眞司先生の「オモシロ本の世界1」も掲載されていて、こちらは『竹取物語 かぐや姫のおはなし』『オリエント急行殺人事件』『不在の騎士』を紹介されてます。

『小説 推理』7月号 双葉社、特別定価:910円

森下一仁先生の書評「今月のこの一冊 SF」が掲載されている『小説 推理』誌です。

7月号では、ケン・リュウ著『母の記憶に』、宮内悠介著『あとは野となれ大和撫子』、ウィル・ワイルズ著『時間のないホテル』を紹介されています。

7月号

「アニマ・ソラリス」でもお馴染みの、たなかなつみさんから頂きました。いつものように、読者の空想の余地が大きい短編集です。

たなかさんの作品は、24号に載っている「十字路」。

田舎の十字路に変身した人の物語。アスファルトの十字路もやがては朽ちてしまい、あたりの草むらと同化してしまうのだろうか。そうなったら、十字路としてのアイデンティティは、いかなる変容をとげるのか興味があります。

フォントを指定して書かれた超短編アンソロジー「アウトライン Vol.1」。指定フォントの「ほのか明朝」は、漢字に比べて小さく配置された”かな”が特徴的なフォントとのこと。見た目にもリズム感があって面白いですね。

日本でも普及してきた電子書籍。超短編でも、タカスギシンタロさんの「ピアノ」や小野塚力さんの「不思議の国のアリスを超短編として読む」等が出ているようです。アマゾンのKindleのジャンルで検索して読んでみましょう!

たなかさんの寄稿作は以下の「糸と目玉の紡ぎ唄」

ちょっと怖くてシュールな世界。

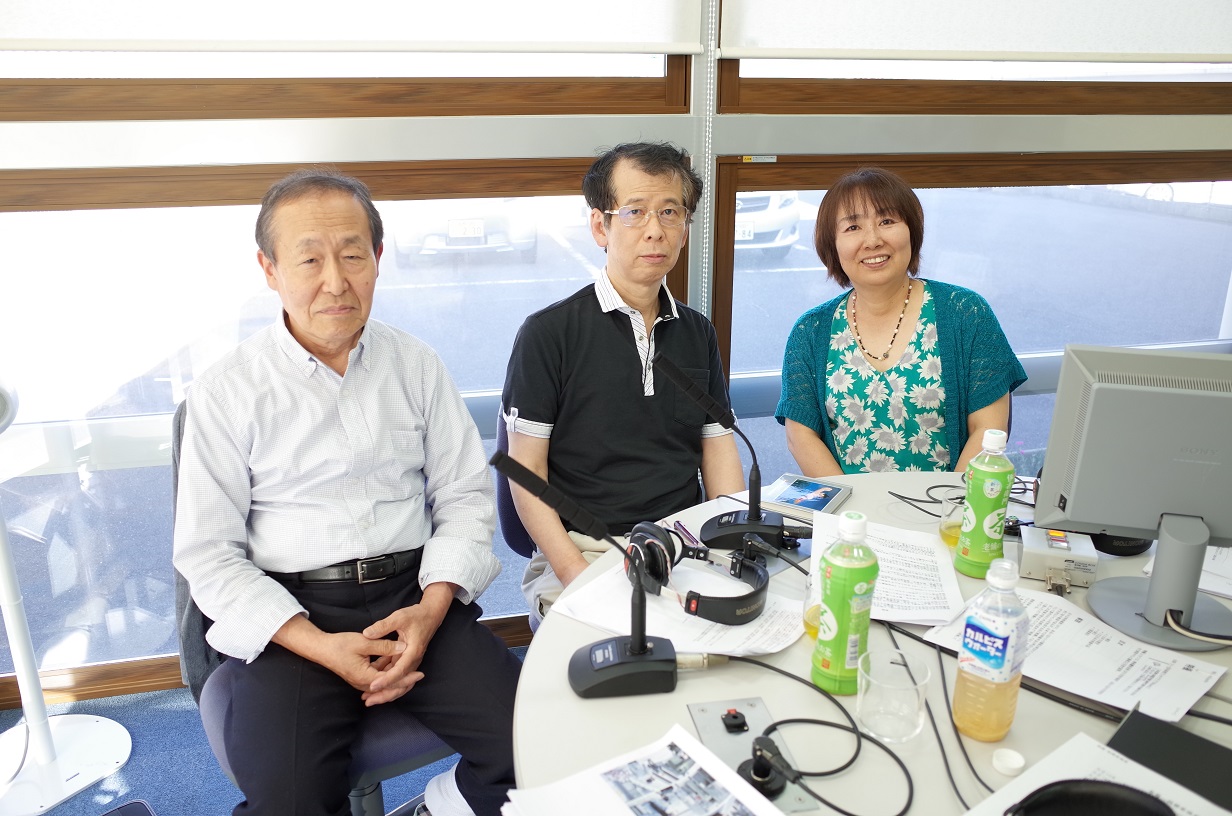

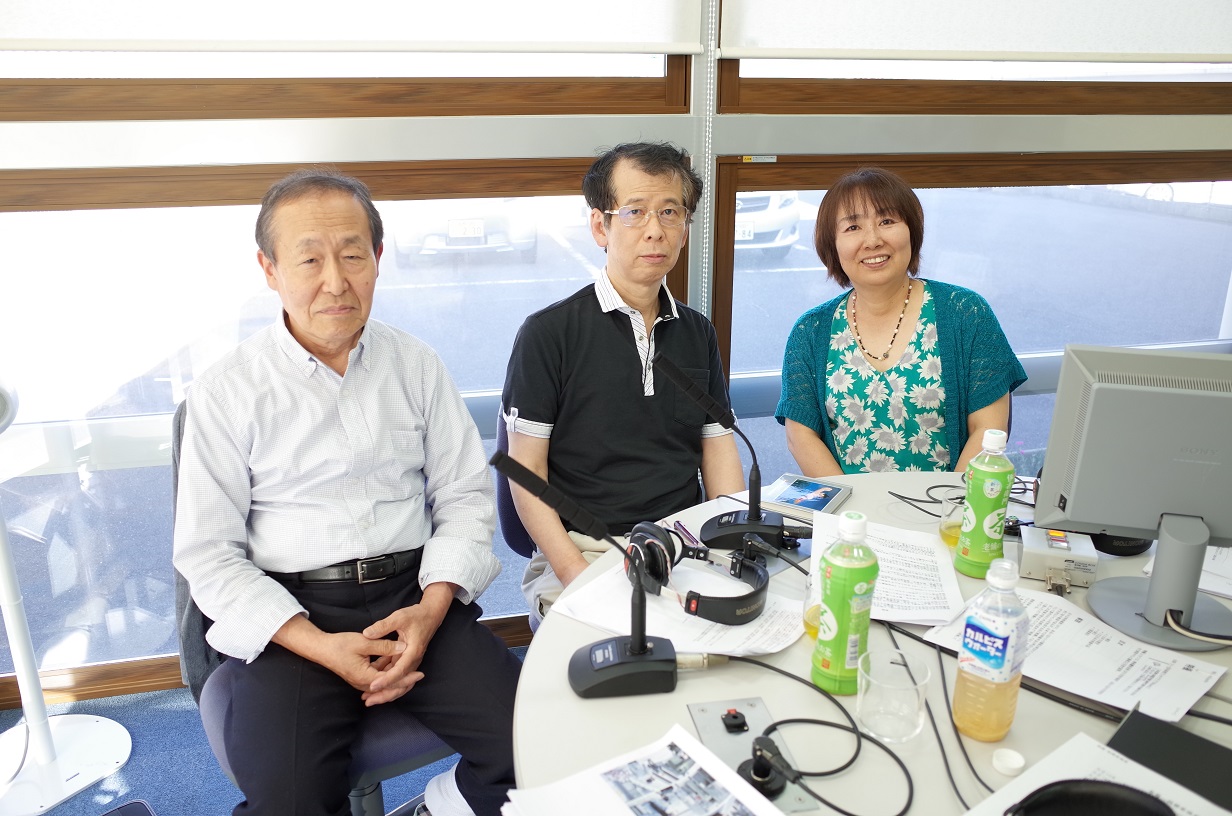

6月4日(木)午後に、FM自主製作番組の収録をしてきました。アニマ・ソラリス企画の「NHK SF系ラジオドラマ」紹介のラジオ番組版です。

収録場所は、「ゆめウェーブ」スタジオで、同局のアナウンサー金輪さんと、友人の杉野さんと私です。

一時間番組で、放送予定日は、6月20日(土)12:00~、7月21日(火)19:00~、8月13日(木)13:00~の3回です。

放送エリアは、東部福山市、笠岡市、井原市、浅口市です。当該地域の方はぜひ聞いてみて下さいませ~

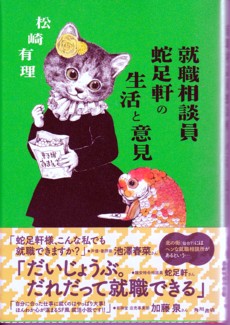

’14/5/31、角川書店、1600円

博士課程修了したものの巷に博士号が溢れているこのご時世、就職できず職安に通う理系女子シーノ。ふと街角で見つけた求職案内に応募し、腰かけのつもりで嘘道家元・蛇足軒の秘書になってはみたものの……

以下、帯の煽りから引用

シーノ:

27歳女子。〈北の街〉の大学院で博士号を撮るも研究室を追い出され、話の冒頭では無職。コミュ障寸前のシャイな性格&妄想癖あり。職安特命相談員蛇足軒の秘書となるが、腰を据える気はなく引き続き研究者として休職中。

蛇足軒:

〈北の街〉の旧市街に屋敷を構える。〈嘘道〉の家元として日夜実益のかけらもない嘘について思索する一方、〈職安特命相談員〉としてさまざまな難あり求職者に適職を与えてきた。めっぽう甘党で、老舗「あまんざ」の菓子をこよなく愛する。

いちゃぽん:

蛇足軒の飼い金魚。巨大。丸いものならなんでも食べる。

黒耀斎:

蛇足軒のライバルかもしれない。嘘道の秘伝書を狙っているのかもしれない。

「懇切、ていねい、秘密厳守」では不死身の青年が、「悲しき食糧難」では、人間の血を吸いたくない吸血鬼が、「三秒の壁」では三秒後を予知できる能力者が、「人工の心」ではAI搭載自律型掃除機が、「博士浪人どこへゆく」では、 ついにシーノ自身と黒耀斎の就職が語られます。

なぜ、その特殊な能力をもった求職者の就職がうまくいかないか、そしてその驚き(しかも納得)の解決法が見所です。

特に「人工のこころ」の〈ぽにい〉は可愛らしくて萌えます(笑)作者も気に入っているとみえて、次の章にも登場してますねえ。

不思議な、しかしあったかいほのぼのした気持ちになれるお薦めの連作短編集です。

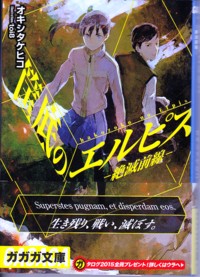

『筺底のエルピス―絶滅前線―』オキシタケヒコ著、toi8イラスト

’14/12/23、小学館ガガガ文庫、593円

ヒトに取り憑いて人間を殺しまくり、殺されれば(死ねば)死因の因果関係の一番強い相手に乗り移り更にパワーアップして殺戮を繰り返す、「殺戮因果連鎖憑依体」――通称「鬼」。それに対抗し狩る人類側の組織は《門部》呼ばれる。彼らは、通常人には判別不能な鬼のオーラを見ることのできる眼〈天眼〉と、ある範囲内の時間を停める柩〈停時フィールド〉を自由に操る二つの特殊能力を持っているのだ。

「殺戮因果連鎖憑依体」と「封伐員」の設定が絶妙。また《門部》の封伐員のキャラ設定も上手い。どうして封伐員になったか、戦うモチベーションはどこに由来しているかが、ウザくならない範囲で感情移入できるように書かれてます。このバランスの妙が凄いなあと。厳しい戦いの中で、圭と叶が現実と折り合いを付け、頑な心を溶かしていく様の描き方も秀逸で、読み応えがあります。

著者インタビューをお願いしたいところではありますが、創元日本SF叢書から処女短編集が出るような気がするので、それからの方が良いのかなあ……

以下、ネタバレにつき白いフォントで書きますので、反転させてお読み下さい。

一番の設定の妙は、取り憑いた『鬼』の封伐方法。本体は人間を凶暴化し殺戮衝動を起こさせるアーカイブのようなもので、人類が存在する限り誰かに取り憑くという鬼畜設定。対象を殺した封伐員に取り憑いてまた悪行を働かせるので、これを封伐員ごと遙か未来に送り込み、消去する。なぜなら、未来では人類がとっくに絶滅してアーカイブが取り憑く相手が居ないからという…… なぜ未来に送るかという疑問に答えると同時に、人類の行く末も提示するという仕掛け、思わず、う~むお主やるなあと唸りました。いわば定められた負け戦の終末を、幾ばくでも未来に延ばすために彼らは戦っているのです。泣けますねえ。

あと、《門部》の党首代行にして伝説の停時フィールド〈久遠棺〉の使い手、阿黍という圭の師匠がいるのですが、なぜ彼が〈久遠棺〉を封印したかが、物語の展開に大きく関わっています。なるほど、封印というか、確かに使えなくなるわけだ。この設定も上手いぞ!

『筺底のエルピス』の“エルピス”とは、「希望」という意味。あの“パンドラの箱”の奥に残った「希望」ですね。まさにこの本全体の有り様を示した秀逸な題名。また“筺”は停時フィールド“柩”に通じていると思います。

また封伐員の使う特殊能力を、『天眼』と停時フィールド『柩』に限定したところ。これは各人で形態と運用方法が違うんですが、その様々な使い方が面白い。SF好きなら、ポンと膝を叩くこと間違いなし。能力を限定しない方が色々バリエーションを得られるので発想が広がるという一面はあるのですが、敢えて限定した中で工夫する面白さというのは、確かにSF的ではあります。

ラノベ的には、ヒロインはすべからくツンデレというところは外してませんし、ラノベが好きな方にもSF好きにもお薦めできる作品にしあがっております。続刊、刮目して待て!(出してね>ガガガ文庫)

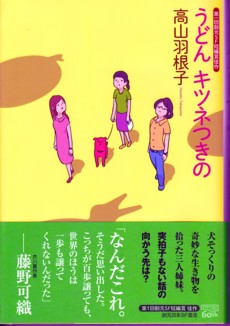

『うどん キツネつきの』高山羽根子著、クリハラタカシカバーイラスト

『うどん キツネつきの』高山羽根子著、クリハラタカシカバーイラスト

’14/11/28、創元SF叢書、1700円

第一回創元SF短篇賞佳作

収録作:

「 うどん キツネつきの」

「シキ零レイ零 ミドリ荘」

「母のいる島」

「おやすみラジオ」

「巨きなものの還る場所」

創元社のサイン本販売でゲットしました。サインの左横のうっすらしているのは、同梱のお名前にちなんだ”鳥の羽根”です。

『原色の想像力 1』の項でも書きましたが、まあヘンテコな小説です。もちろんSFにおいてヘンテコというのは誉め言葉なんですが。ベイリー氏みたいなお馬鹿な(これも誉め言葉)話とはちょっと傾向が違いますが、変な話ということでは共通点があるのかな?(笑)

インタビューさせて頂くことが出来たら、そこらへんも聞いてみたいと思います。

以下ネタバレが入ってますので、fontの色を白に変えてます。反転させてお読み下さい。

「シキ零レイ零 ミドリ荘」

グェンさん:宙に浮く。体の中心が光る。

キクイムシは、喰い跡で叙事詩を紡ぎ出すのかも(笑)

犬=グーグルストリートビュー撮影車

「母のいる島」

優れた視覚神経とそれを活かす運動能力(投擲力とか)の遺伝子

落ちは、たぶん「数で上回る」(笑)

「おやすみラジオ」

情報の洪水を乗り切る方舟と希望を運ぶ鳩

3.11と怪情報・放射脳

「巨きなものの還る場所」

人の作ったでかいもんは、古くなると命を持つ・学天測

オシラサマ(女と馬の姿で一対のご神体)

田中舘愛橘(地震・地磁気の研究)

自分の居場所と一族を想う想い・国引き・沖縄返還・シャガール・3.11

魂は、自分自身の中ではなくて、所属している集団・場所にあるのでは。

凄くヘンテコだけどとても面白い短編集。ヘンテコなことが起きているんだけど、普通に日常生活はおくれるよ的なところあり。そういう点から言うと、北野勇作さんがお好きな方には大推薦。

共通の設定・背景があるかなと思い書き出してみましたが、あまり無さそうではあります。

ゆるやかな心地良いまとまり感はあるんですけどね。

しいて言うなら、SFでは良く語られる「人間とは、つまるところ情報である」という観点からすると、「巨大な情報はそれ自体が命を持つ」と(ビッグデータとは違うけど)

学天測とか巨大ねぶたとか巨大オシラサマとか。

「シキ零レイ零 ミドリ荘」でも何かがデータ集めているみたいだし。

「おやすみラジオ」では、怪情報自体が一人歩きして混乱をもたらしている。

「母のいる島」では、数(情報量)で勝負してるけど(笑)